歷史探密/古代中國數學家 如何計算太陽直徑、日地距離

古老數學家運用畢氏定理,和比例方法來進行天文計算。 大 中 小 現在讓你計算太陽的直徑或者太陽距離地球的長度,你可以實現嗎?也許你通過現代設備可以得出答案,但是如果讓你回到古代,你有辦法可以計算出來嗎?根據驅動網報導,來看看聰明的古人是怎麼算出來的吧!天文歷算是古代數學的重要部分。在古代中國,數學家被稱作『疇人』,其原意就是指世代從事天文歷算的職業者。中國最古老的數學著作《周髀算經》,講述了西周時期(約西元前1000年)的『疇人』,如何運用畢氏定理和比例方法,來進行天文計算的故事。書中人物『陳子』告訴『榮方』:用長8尺(當時的1尺約合23厘米)的空心竹竿對準太陽,則在竿的一端觀察到太陽正好掩住竿(另一端)的中孔,由此得到太陽到地面觀察點的距離/太陽直徑=竹竿長度/孔徑=80:1。另外,把8尺長的竹竿豎在周王城中一塊空地上,當作『表』(也稱『髀』);可以觀察到,在每年夏至日正午,表的日影最短,為1尺6寸;並且朝著正南(北)方向,每過1000里,表影就短(長)1寸。於是,在表影長為6尺的那天正午,表正南6萬里處日下無影;運用畢氏定理和比例方法算出,那時太陽到地面日下無影處的距離為8萬里,太陽到王城觀測點的距離為10萬里。進一步算出,太陽的直徑為1250里。

古老數學家運用畢氏定理,和比例方法來進行天文計算。 大 中 小 現在讓你計算太陽的直徑或者太陽距離地球的長度,你可以實現嗎?也許你通過現代設備可以得出答案,但是如果讓你回到古代,你有辦法可以計算出來嗎?根據驅動網報導,來看看聰明的古人是怎麼算出來的吧!天文歷算是古代數學的重要部分。在古代中國,數學家被稱作『疇人』,其原意就是指世代從事天文歷算的職業者。中國最古老的數學著作《周髀算經》,講述了西周時期(約西元前1000年)的『疇人』,如何運用畢氏定理和比例方法,來進行天文計算的故事。書中人物『陳子』告訴『榮方』:用長8尺(當時的1尺約合23厘米)的空心竹竿對準太陽,則在竿的一端觀察到太陽正好掩住竿(另一端)的中孔,由此得到太陽到地面觀察點的距離/太陽直徑=竹竿長度/孔徑=80:1。另外,把8尺長的竹竿豎在周王城中一塊空地上,當作『表』(也稱『髀』);可以觀察到,在每年夏至日正午,表的日影最短,為1尺6寸;並且朝著正南(北)方向,每過1000里,表影就短(長)1寸。於是,在表影長為6尺的那天正午,表正南6萬里處日下無影;運用畢氏定理和比例方法算出,那時太陽到地面日下無影處的距離為8萬里,太陽到王城觀測點的距離為10萬里。進一步算出,太陽的直徑為1250里。

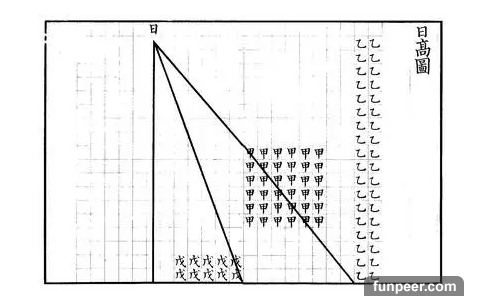

日高圖。現在我們知道,太陽到地球的平均距離是14960萬千公尺,太陽直徑是139萬千公尺,所以,日地距離與太陽直徑之比約為107:1。3000年前古人的計算,之所以與現代實際觀測值相差很大,主要是因為他們認為大地是平的,儘管他們運用了正確的數學原理。不過,他們測出的日地距離與太陽直徑之比的誤差還不算太大。

《周髀算經》書影。

[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

18+火辣辣