一代宗師王陽明出頭全靠他!大明四個皇帝也都離不開他">

在今天太原晉祠的西南角處,有一座並不起眼的古建築,間架不大,古樸蒼涼。但若不仔細了解,可能很多人都不會知道裏面供奉的卻是一位被封建時代書生們視為楷模的非凡人物。

在今天太原晉祠的西南角處,有一座並不起眼的古建築,間架不大,古樸蒼涼。但若不仔細了解,可能很多人都不會知道裏面供奉的卻是一位被封建時代書生們視為楷模的非凡人物。

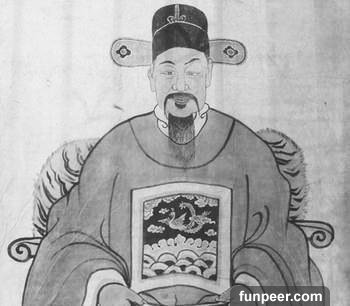

他就是王瓊,祖籍太原縣,明代著名的治國功臣。他和張居正、于謙一同被後人列為明代三重臣。他之所以能被受到很多書生的追捧,只因為在他身上實現了許多書生一生夢寐以求的人生目標——修身、齊家、治國平天下。公元1480 年,此時正是宦官劉瑾等相繼得勢,形成了宦官專權,閹黨橫行的黑暗統治局面。加之邊疆地區民族之間的矛盾激化,終於使明王朝自中期開始進入了它的多事之秋。明成化2年秋,年輕的王瓊參加科考,經過10年寒窗苦讀,王瓊在科舉制中一舉奪魁,從此步入仕途。

他就是王瓊,祖籍太原縣,明代著名的治國功臣。他和張居正、于謙一同被後人列為明代三重臣。他之所以能被受到很多書生的追捧,只因為在他身上實現了許多書生一生夢寐以求的人生目標——修身、齊家、治國平天下。公元1480 年,此時正是宦官劉瑾等相繼得勢,形成了宦官專權,閹黨橫行的黑暗統治局面。加之邊疆地區民族之間的矛盾激化,終於使明王朝自中期開始進入了它的多事之秋。明成化2年秋,年輕的王瓊參加科考,經過10年寒窗苦讀,王瓊在科舉制中一舉奪魁,從此步入仕途。 儘管政治大環境不斷惡化,但王瓊卻依舊堅持着自己內心的儒家理想。最初進入仕途,王瓊被授為工部主事。在出治漕河三年中,他採取了一系列行之有效的措施,不僅使漕運得到恢復和發展,同時也起到了促進當時南北經濟生產發展的作用。

儘管政治大環境不斷惡化,但王瓊卻依舊堅持着自己內心的儒家理想。最初進入仕途,王瓊被授為工部主事。在出治漕河三年中,他採取了一系列行之有效的措施,不僅使漕運得到恢復和發展,同時也起到了促進當時南北經濟生產發展的作用。 由 於治漕有功,王瓊得到了朝廷的賞識,從弘治九年到十八年的十年中,他先後升任山東、河南參政,河南右布政使等職,正德三年,又改任吏部右侍郎。此時朝廷正 是太監劉瑾得寵,閹黨專政,所有官員入奏,都要首先拜謁劉瑾。但王瓊為人正直,從未對劉瑾溜須拍馬,結果最終被劉瑾趕出京城。直到劉瑾伏誅後,於正德七 年,才回京復任戶部右侍郎。

由 於治漕有功,王瓊得到了朝廷的賞識,從弘治九年到十八年的十年中,他先後升任山東、河南參政,河南右布政使等職,正德三年,又改任吏部右侍郎。此時朝廷正 是太監劉瑾得寵,閹黨專政,所有官員入奏,都要首先拜謁劉瑾。但王瓊為人正直,從未對劉瑾溜須拍馬,結果最終被劉瑾趕出京城。直到劉瑾伏誅後,於正德七 年,才回京復任戶部右侍郎。

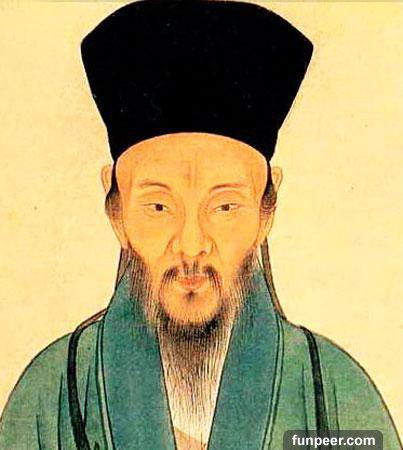

在歷經劉瑾專權後,正德十四年,王瓊又遇到了明朝歷史上著名的寧王宸濠叛亂。朱宸濠為寧王的第四代繼承人,其高祖寧獻王朱權是明太祖朱元璋的第17子。這裏多說一句,寧王叛亂前,曾招募才子唐伯虎為幕僚,但唐伯虎認清寧王志大才疏,才裝瘋賣傻,逃過一劫。

在歷經劉瑾專權後,正德十四年,王瓊又遇到了明朝歷史上著名的寧王宸濠叛亂。朱宸濠為寧王的第四代繼承人,其高祖寧獻王朱權是明太祖朱元璋的第17子。這裏多說一句,寧王叛亂前,曾招募才子唐伯虎為幕僚,但唐伯虎認清寧王志大才疏,才裝瘋賣傻,逃過一劫。 正德十四年6月14日,朱宸濠在南昌起兵,此時王瓊正任兵部尚書之職,面對親王叛亂,他向朝廷正式舉薦了可以說改變之後中國思想史的重要人物--王守仁。這也就是大名鼎鼎的王陽明。由 王陽明創立「行知合一」的心學和孔子、孟子、朱熹並稱為思想史上的孔、孟、朱、王,其學術思想傳至中國、日本、朝鮮半島以及東南亞。軍閥混戰時期,蔣介石 曾把王陽明的心學奉作立國精神,且將知行合一與孫中山的「知難行易」結合起來。正德十一年,王瓊特舉王守仁出任贛南巡撫,接着又准王守仁「便宜提督軍 務」。雖然屢次提拔,但王瓊與王守仁卻從未見過面!這樣的君子之交,這樣的肝膽相照可真是古今所罕有,背後原因恐怕是王瓊對王守仁個人能力與人品的極度了 解與欣賞吧。有了王瓊的任人唯賢,又有了王陽明的運籌帷幕,朱宸濠的起兵叛亂僅僅過了43天便宣告失敗。王陽明也由此一戰成名,從此走上了被後人頂禮膜拜的聖人之路。

正德十四年6月14日,朱宸濠在南昌起兵,此時王瓊正任兵部尚書之職,面對親王叛亂,他向朝廷正式舉薦了可以說改變之後中國思想史的重要人物--王守仁。這也就是大名鼎鼎的王陽明。由 王陽明創立「行知合一」的心學和孔子、孟子、朱熹並稱為思想史上的孔、孟、朱、王,其學術思想傳至中國、日本、朝鮮半島以及東南亞。軍閥混戰時期,蔣介石 曾把王陽明的心學奉作立國精神,且將知行合一與孫中山的「知難行易」結合起來。正德十一年,王瓊特舉王守仁出任贛南巡撫,接着又准王守仁「便宜提督軍 務」。雖然屢次提拔,但王瓊與王守仁卻從未見過面!這樣的君子之交,這樣的肝膽相照可真是古今所罕有,背後原因恐怕是王瓊對王守仁個人能力與人品的極度了 解與欣賞吧。有了王瓊的任人唯賢,又有了王陽明的運籌帷幕,朱宸濠的起兵叛亂僅僅過了43天便宣告失敗。王陽明也由此一戰成名,從此走上了被後人頂禮膜拜的聖人之路。

嘉靖七年二月朝廷因西北邊事緊急,由內閣大臣桂萼等推薦,詔令王瓊「以兵部尚書兼右都御史提督三邊軍務」。嘉靖皇帝還御書「方岳重寄」匾,特命欽差直送王瓊府第懸掛。時已七十高齡的王瓊,二月接旨,三月登程,為安定邊防馳騁於西北疆場整整四年。王 瓊歷事成化、弘治、正德和嘉靖四個皇帝。由工部主事六品之官,一直做到戶部、兵部和吏部尚書一品大員。特別在正德十年到正德十五年間的五年中,因執掌兵 部,有特殊功勳,連進「三孤」(少保、少傳、少師)、「三輔」(太子太保、太子太傅、太子太師)。五年之中,受如此「加官恩典」,在明代歷史上也是少見 的。

嘉靖七年二月朝廷因西北邊事緊急,由內閣大臣桂萼等推薦,詔令王瓊「以兵部尚書兼右都御史提督三邊軍務」。嘉靖皇帝還御書「方岳重寄」匾,特命欽差直送王瓊府第懸掛。時已七十高齡的王瓊,二月接旨,三月登程,為安定邊防馳騁於西北疆場整整四年。王 瓊歷事成化、弘治、正德和嘉靖四個皇帝。由工部主事六品之官,一直做到戶部、兵部和吏部尚書一品大員。特別在正德十年到正德十五年間的五年中,因執掌兵 部,有特殊功勳,連進「三孤」(少保、少傳、少師)、「三輔」(太子太保、太子太傅、太子太師)。五年之中,受如此「加官恩典」,在明代歷史上也是少見 的。 來源:詩史思

來源:詩史思[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

快樂生活一點通