揭密 /為什麼「美猴王」是大陸人的集體回憶?

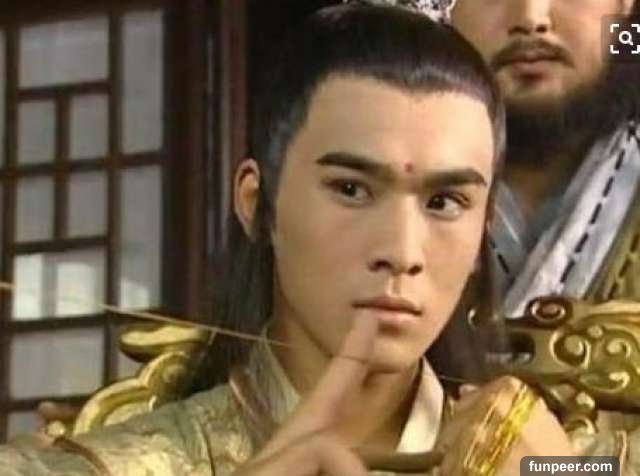

為什麼「美猴王」是大陸人的集體回憶? 大 中 小 中國猴文化源遠流長。漢語中有很多跟猴有關的成語,猴與『侯』同音,於是又有諸如『封侯掛印』、『馬上封侯』等祝福官運亨通之語。中國詩詞歌賦中也從不缺少『猿』這一形象。根據新浪網報導,中國有很多神猴的故事,其中『美猴王』孫悟空幾乎家喻戶曉。牠為什麼成為了大陸人的集體回憶?神猴中最神的莫過於吳承恩筆下的『美猴王』孫悟空。在大多數年輕人心目中,對『美猴王』的印象來自於《西遊記》中由六小齡童扮演的孫悟空。其實,很多名角如楊小樓、蓋叫天、李萬春等人都塑造過各自的『美猴王』形象。圖為1993年六小齡童(右)和六小齡童聯袂表演『美猴王』。

為什麼「美猴王」是大陸人的集體回憶? 大 中 小 中國猴文化源遠流長。漢語中有很多跟猴有關的成語,猴與『侯』同音,於是又有諸如『封侯掛印』、『馬上封侯』等祝福官運亨通之語。中國詩詞歌賦中也從不缺少『猿』這一形象。根據新浪網報導,中國有很多神猴的故事,其中『美猴王』孫悟空幾乎家喻戶曉。牠為什麼成為了大陸人的集體回憶?神猴中最神的莫過於吳承恩筆下的『美猴王』孫悟空。在大多數年輕人心目中,對『美猴王』的印象來自於《西遊記》中由六小齡童扮演的孫悟空。其實,很多名角如楊小樓、蓋叫天、李萬春等人都塑造過各自的『美猴王』形象。圖為1993年六小齡童(右)和六小齡童聯袂表演『美猴王』。 在明代吳承恩的筆下,孫悟空是一隻猴子,但是能說人語、通人性,敢大鬧天宮,連玉皇大帝都不放在眼裡,能協助唐僧取經,一路上殺妖降魔,同時還要忍受唐僧的緊箍咒,既是『潑猴』、又是『神猴』,最後收了猴心,立地成佛。圖為《西遊記》劇照。

在明代吳承恩的筆下,孫悟空是一隻猴子,但是能說人語、通人性,敢大鬧天宮,連玉皇大帝都不放在眼裡,能協助唐僧取經,一路上殺妖降魔,同時還要忍受唐僧的緊箍咒,既是『潑猴』、又是『神猴』,最後收了猴心,立地成佛。圖為《西遊記》劇照。 元雜劇中就有《西遊記》,清代猴兒戲主要作教化之用,民國中後期後發展為純娛樂的形式。京劇、昆曲、紹劇等劇種中都有猴兒戲。昆曲《安天會》是清末民國的經典猴兒戲,到了新中國,《安天會》改為《鬧天宮》。圖為1979年上海木偶劇團排練《孫悟空三打白骨精》。

元雜劇中就有《西遊記》,清代猴兒戲主要作教化之用,民國中後期後發展為純娛樂的形式。京劇、昆曲、紹劇等劇種中都有猴兒戲。昆曲《安天會》是清末民國的經典猴兒戲,到了新中國,《安天會》改為《鬧天宮》。圖為1979年上海木偶劇團排練《孫悟空三打白骨精》。

[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

18+火辣辣