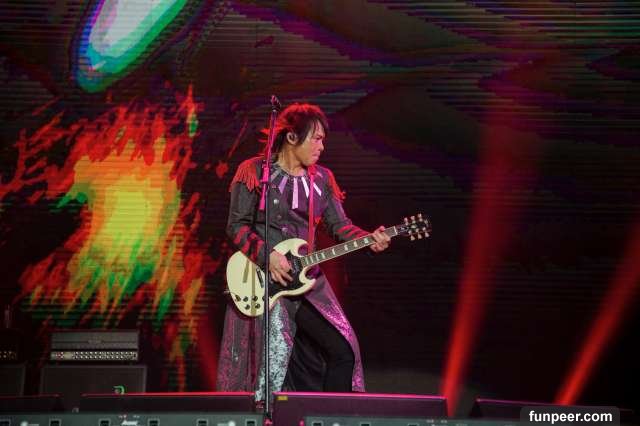

蒼穹下的獨白/從飄渺山林下凡至淺山近郊的林鵰

▲從飄渺山林下凡至淺山近郊的林鵰。(圖/林文宏攝) 大 中 小 在地窄人稠的台灣,大型野生動物總是受盡迫害,從普遍至稀有,甚至瀕臨絕種,這樣的悲歌已成常態。然而卻有一種大型野生動物,在困境中逆向求生,堅持擁有自己的天空。1861年自然知識淵博的英國人斯文豪來台擔任副領事,在台的6年期間,共發現了226種台灣鳥類,涵蓋許多平原與低海拔的常見種。之後,史蒂瑞、拉都西、莫氏等人曾來台短暫採集,1906年來台的英國人古費洛冒著嚴寒深入玉山山區,採得許多斯文豪從未見過的中高海拔鳥類,包括帝雉等多種台灣特有種。古費洛之後,已領台多年的日本人接手台灣鳥類的探查工作,菊池米太郎、風野鐵吉、鹿野忠雄、折居彪二郎等人都曾留下佳績。在眾多英雄豪傑的多年踏查之下,台灣幾乎所有的留鳥都已被發現。台灣鳥類名錄的增加,似乎只能寄望於候鳥與迷鳥了。1935年,任職於台南博物館的風野鐵吉在阿里山達邦社獲得一隻奇特的大型猛禽標本,他無法鑑定其種類,僅置於阿里山高山博物館陳列。5年後,鳥類學家山階芳磨博士見到這隻標本,鑑定出牠是全日本從無紀錄的猛禽,乃賦予和名「風野鷲」,以表彰風野鐵吉的貢獻。這隻猛禽的正式中名為「林鵰」,翼展可達180公分,是台灣最大的留鳥,卻也是台灣最晚被發現的留鳥。直到1980年代,林鵰的紀錄仍然甚少,彼時正是我熱衷於賞鳥的年輕歲月。從小就對猛禽癡迷的我,自從高中開始參加台北鳥會的賞鳥活動後,對於能跟著前輩能在關渡見到大群黑鳶、在陽明山見到蛇鵰,感到極度興奮。然而圖鑑上那隻深色大鷹更讓我心動,處處問前輩:哪裡看的到?當時的前輩們僅有少數在烏來見過。有前輩問我:為何如此著迷於這種素未謀面的猛禽,我說:因為世界上三百多種日猛禽中,只有牠姓林。雖說是玩笑話,但「森林之鵰」這麼簡單的意涵,卻一語道破牠在森林生態系的獨特角色,及令我震撼的原因。1990年代,我在中華鳥會擔任研究專職,之後發起成立台灣猛禽研究會,這些因緣開啟了我往後多年追尋與探索林鵰的生涯。最初的發現是,這種台灣最大的留鳥,百餘年來在台灣所有的史料裡可說是一片空白,連最瞭解台灣野生動物的原住民各族,也毫無林鵰的專名或口語傳說。這證明了林鵰在過去漫長的歲月裡,數量確實很稀少,就像隱居在雲霧森林深處的魅影,不食人間煙火。1990年代台灣賞鳥風氣日益勃興,各地鳥會紛紛成立,賞鳥人也大幅增加。而我與猛禽會的伙伴也常到各地山區調查猛禽。在這些努力下,林鵰的紀錄終於大幅增加了,在台灣主要山脈都可找到,雖然每座山或許只有一隻或一對。以往林鵰紀錄稀少的一大原因,或許只是觀察者太少。2015年春季,猛禽會在臉書上設立了「林鵰紀錄徵求站」這個公開的社團,期望能更廣泛地收集各地鳥友提供的紀錄,果然在短短的一年半之間,熱心鳥友已提供了超過500筆的紀錄。綜合這幾年所收集到的林鵰紀錄,我們很驚訝的發現,林鵰在台灣的分布與生息狀況,在這短短5年內已經有很大的變化。首先,我們發現林鵰在低海拔、淺山的紀錄變多了,雖然還沒有量化這些資料,但全台各地的鳥友在近郊淺山見到林鵰的例子一再發生。

▲從飄渺山林下凡至淺山近郊的林鵰。(圖/林文宏攝) 大 中 小 在地窄人稠的台灣,大型野生動物總是受盡迫害,從普遍至稀有,甚至瀕臨絕種,這樣的悲歌已成常態。然而卻有一種大型野生動物,在困境中逆向求生,堅持擁有自己的天空。1861年自然知識淵博的英國人斯文豪來台擔任副領事,在台的6年期間,共發現了226種台灣鳥類,涵蓋許多平原與低海拔的常見種。之後,史蒂瑞、拉都西、莫氏等人曾來台短暫採集,1906年來台的英國人古費洛冒著嚴寒深入玉山山區,採得許多斯文豪從未見過的中高海拔鳥類,包括帝雉等多種台灣特有種。古費洛之後,已領台多年的日本人接手台灣鳥類的探查工作,菊池米太郎、風野鐵吉、鹿野忠雄、折居彪二郎等人都曾留下佳績。在眾多英雄豪傑的多年踏查之下,台灣幾乎所有的留鳥都已被發現。台灣鳥類名錄的增加,似乎只能寄望於候鳥與迷鳥了。1935年,任職於台南博物館的風野鐵吉在阿里山達邦社獲得一隻奇特的大型猛禽標本,他無法鑑定其種類,僅置於阿里山高山博物館陳列。5年後,鳥類學家山階芳磨博士見到這隻標本,鑑定出牠是全日本從無紀錄的猛禽,乃賦予和名「風野鷲」,以表彰風野鐵吉的貢獻。這隻猛禽的正式中名為「林鵰」,翼展可達180公分,是台灣最大的留鳥,卻也是台灣最晚被發現的留鳥。直到1980年代,林鵰的紀錄仍然甚少,彼時正是我熱衷於賞鳥的年輕歲月。從小就對猛禽癡迷的我,自從高中開始參加台北鳥會的賞鳥活動後,對於能跟著前輩能在關渡見到大群黑鳶、在陽明山見到蛇鵰,感到極度興奮。然而圖鑑上那隻深色大鷹更讓我心動,處處問前輩:哪裡看的到?當時的前輩們僅有少數在烏來見過。有前輩問我:為何如此著迷於這種素未謀面的猛禽,我說:因為世界上三百多種日猛禽中,只有牠姓林。雖說是玩笑話,但「森林之鵰」這麼簡單的意涵,卻一語道破牠在森林生態系的獨特角色,及令我震撼的原因。1990年代,我在中華鳥會擔任研究專職,之後發起成立台灣猛禽研究會,這些因緣開啟了我往後多年追尋與探索林鵰的生涯。最初的發現是,這種台灣最大的留鳥,百餘年來在台灣所有的史料裡可說是一片空白,連最瞭解台灣野生動物的原住民各族,也毫無林鵰的專名或口語傳說。這證明了林鵰在過去漫長的歲月裡,數量確實很稀少,就像隱居在雲霧森林深處的魅影,不食人間煙火。1990年代台灣賞鳥風氣日益勃興,各地鳥會紛紛成立,賞鳥人也大幅增加。而我與猛禽會的伙伴也常到各地山區調查猛禽。在這些努力下,林鵰的紀錄終於大幅增加了,在台灣主要山脈都可找到,雖然每座山或許只有一隻或一對。以往林鵰紀錄稀少的一大原因,或許只是觀察者太少。2015年春季,猛禽會在臉書上設立了「林鵰紀錄徵求站」這個公開的社團,期望能更廣泛地收集各地鳥友提供的紀錄,果然在短短的一年半之間,熱心鳥友已提供了超過500筆的紀錄。綜合這幾年所收集到的林鵰紀錄,我們很驚訝的發現,林鵰在台灣的分布與生息狀況,在這短短5年內已經有很大的變化。首先,我們發現林鵰在低海拔、淺山的紀錄變多了,雖然還沒有量化這些資料,但全台各地的鳥友在近郊淺山見到林鵰的例子一再發生。[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

18+火辣辣