日軍侵華為何遲不宣戰? 從慘無人道的虐殺手段看日本心思(26P)

從1931年至1945年,中日戰爭進行了14年。1941年太平洋戰爭爆發後,中國纔對日本宣戰,而直到戰爭結束,日本對中國都是“戰而不宣”。日本是否對華宣戰,事關中國抗戰戰略,國民政府當然給予極大關注。如1938年2月,國民政府開始討論“日本如對華宣戰,我之對策應如何”;1940年2月,則推測“在美國禁運政策實行之後,敵政府考慮對華宣戰,為當然之舉”。但出乎國民政府意料的是,日本竟始終沒有宣戰。

1931年“九一八事變”後,中日在名義上還是力圖通過談判解決。1937年淞滬會戰時,日本在討論“是否有必要宣戰”後,也只是將“華北事變”改稱“中國事變”。隨後1938年1月,發表了被廣田弘毅稱為“甚至比宣戰更為強硬”的“第一次近衛聲明”,宣稱日本“帝國今後不以國民政府為對手”,兩國斷交。

日本之所以不宣戰的一個考慮是,日本在中國的侵略行動即可免受國際法的約束。

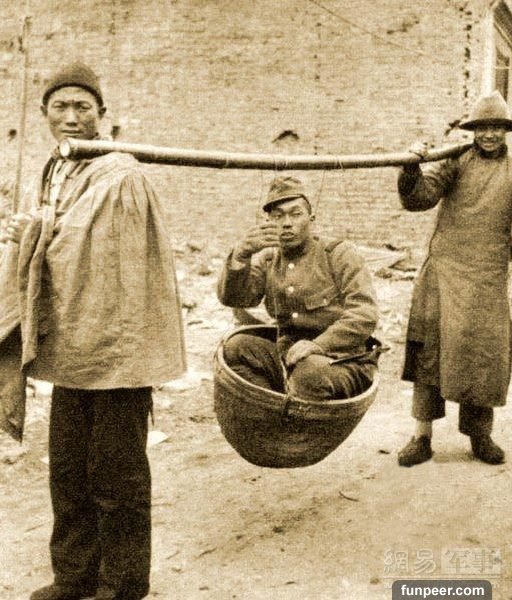

日軍不宣戰,則日軍在戰場上抓獲的中國士兵,也不被當作戰俘處理。

其次,日本當時需從美國進口大批戰略物資,而依照美國《中立法》,美國對交戰狀態的國家要實行武器和軍需品禁運。日本不宣戰,即可規避禁運條款。

統計顯示,1937年至1939年,日本從美國的進口物資總額,每年都在2億美元以上,其中軍需品所佔份額,1937年為58%、1938年為66%、1939年為81%。在日本侵華期間,美國賣給日本的軍火總值約5億美元,佔日本所用全部武器價值的一半以上。

太平洋戰爭爆發,中國對日本宣戰,但日本決定,“發動對重慶作戰,可以不搞形式上的宣言”。1940年11月,日本更與汪偽政權正式“建交”,承認其為代表中國的“中央政府”。

由此,一方面,日“中”兩“國”成為“盟邦”,無需宣戰;另一方面,如果日本再對重慶的中國政府宣戰,就會衝擊汪偽政權的“合法性”。因此直到戰爭結束,日本再未討論過對華宣戰問題。

基於以上原因,日本“戰而不宣”,在獲得不宣戰好處的同時,也不妨礙其實際行使交戰國權利。根據國際法,只有交戰國“對敵港口或敵人佔領的港口和海岸可加以封鎖”。但事實上,中國的海上港口,幾乎全部被日軍佔領,陸上通道也相繼失去。

因為沒有宣戰,以至很多日本人確實未將與中國的戰事看做“戰爭”,日本裕仁天皇甚至認為“只有與世人公認的強敵英美開戰纔是戰爭”。

這種想法也成為日本軍人在戰後狡辯的藉口。甲級戰犯武藤章在東京審判時稱,中日之間的戰事是“事變”,不是“戰爭”,作戰抓捕的人員就不是“戰俘”,不能享有《日內瓦公約》裡規定的權利。

總而言之,日本不對中國宣戰,主要是由其侵略利益決定的。不宣戰,日本既能免受戰爭制裁,又能扶植汪偽政權,實際享有交戰國權利,沒有必要去追求“宣戰”這一形式。當然,不管日本宣戰與否,都無法改變其發動侵華戰爭的事實。

侵華日軍殘殺中國人。

侵華日軍的虛偽一面。

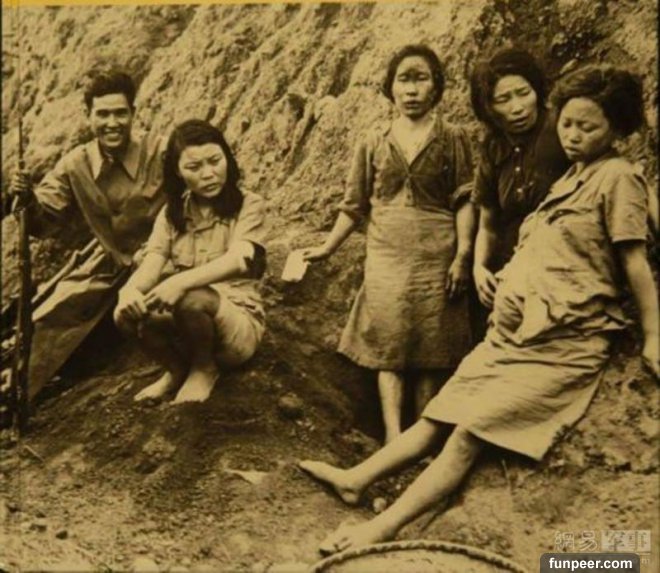

日本兵在大街上攔截中國婦女,把她們綁起來,拖向黑暗處強姦。

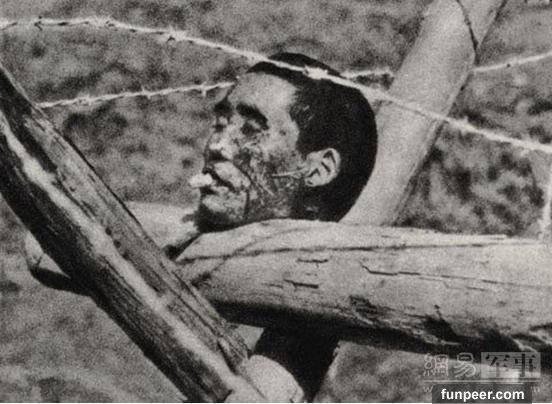

日軍731部隊用中國人做活體實驗。

日軍731部隊用中國人做活體實驗。

侵華日軍脖子下掛著同鄉的骨灰堅持作戰。

日軍重慶大轟炸中被炸死的中國兒童。

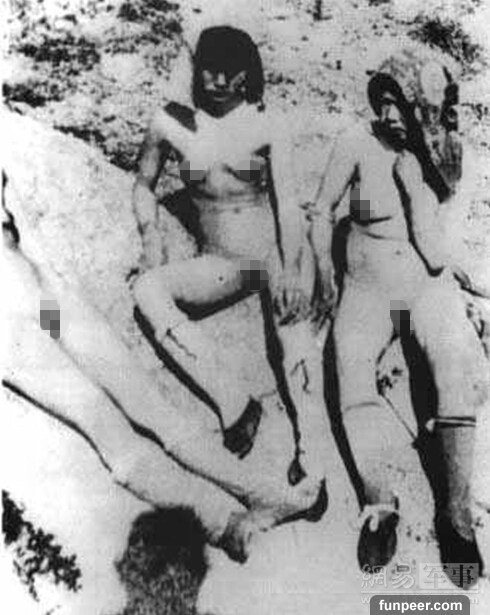

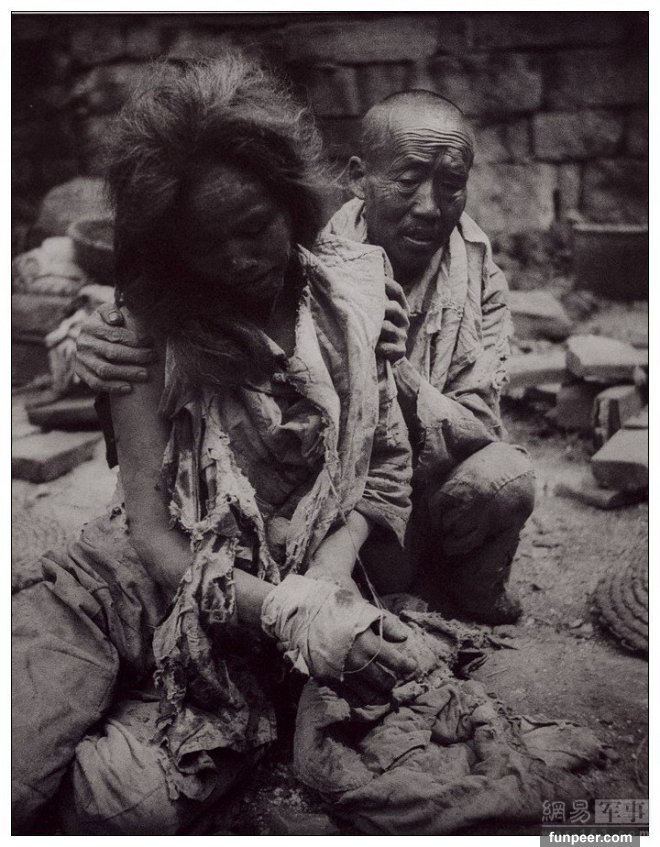

中國婦女遭日軍姦殺。

死於1941年日軍轟炸中的重慶民眾。

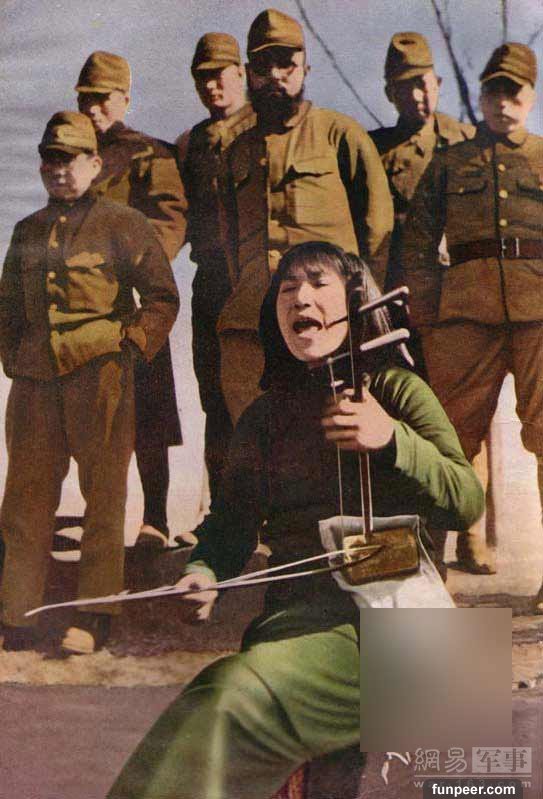

在日軍欺凌下賣唱的中國婦女。

1943年秋,日寇大“掃蕩”,飛機狂轟濫炸,中國人死傷慘重。

日軍斬殺中國人後洋洋得意。

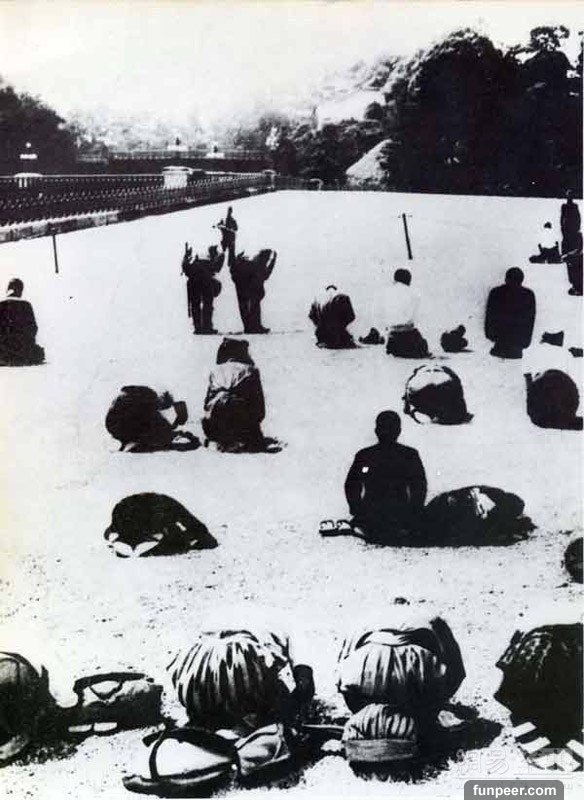

1945年8月15日,日本天皇宣佈投降,日本民眾跪地哭泣。

VIA 網易

[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

祕聞集