大開眼界!2015年度十大新物種:第二名有點酷好想親眼看看!

地球身為太陽系唯一適合生物居住的星球,生物的多樣性豐富了整個地球。根據不同的方法推算,科學家認為地球上可能有一億種生物,每年科學家們都持續發現各式各樣的新物種,然而對於大自然的奧妙我們仍舊只能探知其中一二。

新物種的發現有些是偶然的,有些則耗費了無數的心血研究。不管如何,新發現總是令人振奮及新奇,有的美麗,有的長得有趣,有的有劇毒,有的可以見證生物演化,有的瀕臨絕種……大家也趕快注意生活周遭,有沒有什麼稀奇古怪的生物,也許下一個發現新物種的人就是你。

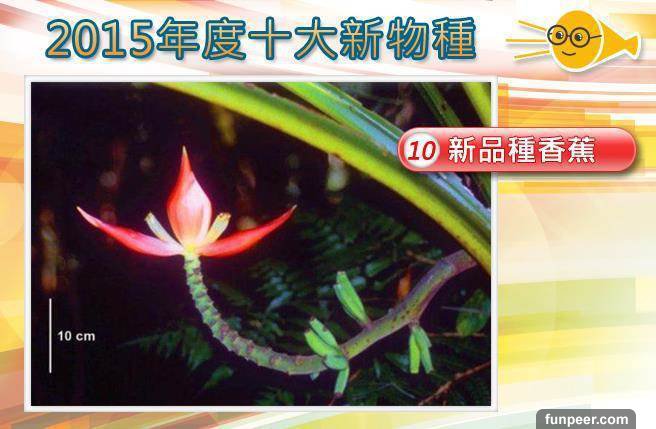

Top 10.新品種香蕉

瑪希隆大學的Swangpol博士,和共同作者們在《植物分類學》期刊上發表一種新的香蕉品種,並將其命名為「Nanensis」,它屬於芭蕉屬,和其他70多個香蕉、芭蕉物種同屬芭蕉科,它的科學名紀念該種類標本所採集自的南省(接近泰國老撾邊境)。

根據論文內容,Nanensis芭蕉通常具有比其它芭蕉品種較厚的葉片,亦具有各種表皮細胞形狀,以及在近軸面較長的皮下細胞。Nanensis芭蕉所處的乾燥常綠林棲息地,正受到嚴重的森林砍伐和威脅。根據世界自然保護聯盟,該植物應被列為極度瀕危。

Top 9.短角鈍頭蝽

墾丁國家公園發現新種椿象「短角鈍頭蝽」,這是世界新紀錄種,過去只在菲律賓巴拉望島曾採得標本,但沒人知道是新物種。

短角鈍頭蝽體長17至21公釐,體色淡黃褐,前胸兩側邊緣各有1條黃色光滑硬胝,和長角鈍頭蝽長得非常相似,不仔細看根本分辨不出來。

在發表本新種之前,鈍頭蝽屬唯一的物種為長角鈍頭蝽,分布於東亞、東南亞、南亞、澳洲等地,過去墾丁不曾有發現紀錄。

Top 8.海南缺翅蟲

上海師範大學在海南省發現了昆蟲新物種,並將其命名為「海南缺翅蟲」。這是自1970年代後,大陸發現的第3種缺翅目昆蟲,為探討缺翅蟲的演化歷史和分佈規律提供新依據,具有重要的科學價值。

缺翅蟲是一類稀有的原始昆蟲,屬於孑遺類群,被稱為昆蟲綱中的活化石。迄今全球僅記載1科1屬39種,主要分布在赤道兩側的熱帶和亞熱帶地區。

Top 7.墾丁高口蝸

墾丁發現世界新種蝸牛「墾丁高口蝸」,目前記錄蝸牛種類不算多,但有近一半是特有種,這次新發現墾丁高口蝸是高口蝸屬蝸牛第一次在台灣發現紀錄,非常珍貴。

一般蝸牛大多生長在潮溼處,但墾丁高口蝸特別耐乾旱,可生長在石灰岩等乾燥地形。

台灣目前紀錄有300多種蝸牛,恆春半島有50多種,雖僅占1/6,但其中有20多種是特有種,應該還有許多未發現新物種,需要大家共同保育。

Top 6.無鱗黑魚

每年海底火山都會噴發大量的岩漿,然後在海底急速冷卻,岩漿量甚至比陸上的火山還多好幾倍。澳洲的科學家們探勘了今年澳洲東岸剛噴發過的海底火山附近的狀況,卻意外發現了許多聞所未聞的新物種。

最令科學家驚豔的發現就是無鱗黑魚(scaleless blackfish),表皮光滑如蠟,擁有透明的尖牙。目前這種無鱗黑魚幾乎都沒有任何資料,還無法判斷這隻是成魚還是幼魚,也不確定牠們是如何在濃厚的火山灰旁生存。本來大家都認為海底火山噴發一定會嚴重影響附近的生態,沒想到竟意外發現了更多的物種。

Top 5.新種巨型龜

在南美洲厄瓜多爾共和國加拉帕戈斯群島的其中一個島嶼聖克魯斯島上,科學家們發現了一種新品種巨龜,使得該群島上發現的巨龜品種增至15種,但其中4種已經絕種。

美國耶魯大學研究人員卡可恩領導這項研究,把這個巨龜新品種命名為「Chelonoidis donfaustoi」。由於烏龜殼形成有所不同,推測這些龜應屬不同物種,對這隻巨龜進行基因測試和分析後,確認這種品種從來沒有人見過。

Top 4.七彩龍蝦

德國研究員盧克豪普自12年前從照片中窺探過這種七彩龍蝦的相貌,便一直致力親身找尋它們,結果在鍥而不捨的努力下,他在印尼西巴布亞省海域發現其蹤影,並在期刊作出發表。

新品種名為「Cherax pulcher」,身體擁有漸變的紅、藍、白色,身長3至4吋;雌性則身長稍短,顏色亦較淡。

然而在中國的寵物交易市場上,它早已聞名遐邇,名叫粉紅珊瑚螯蝦。盧克豪普指出,由於環境污染,加上有人濫捕Cherax pulcher賣予水族館,令其數量近年開始下降,希望登記它成新品種,以進行保育工作。

Top 3.泰雅鈍頭蛇

台師大研究團隊歷經多年努力,在雪山山脈發現本土特有新蛇種「泰雅鈍頭蛇」,是首次由國人發表的本土特有蛇種,距離上次日籍學者在台發現新蛇種已相隔84年,研究成果刊登在英國國際期刊《動物文稿》。

泰雅鈍頭蛇和已被發現的台灣鈍頭蛇、駒井氏鈍頭蛇型態不同,且在遺傳、型態差異很大,幾乎沒有重疊,3蛇種彼此間也不會雜交。

泰雅鈍頭蛇分布在雪山山脈,與原住民泰雅族的傳統領域恰好重疊,因此得名,根據觀察,泰雅鈍頭蛇不會咬人、沒有毒,對人類無害。

Top 2.「會走路」的鱧魚

在《隱秘的喜馬拉雅:亞洲的奇境》的報告中,最引人注目的,發現包括一種「會走路」的鱧魚,其通體呈現藍色,個頭體型很小,能夠在陸地上最多存活達四天。

除了能在陸地上生存,牠還能在濕滑的地面滑行,最長可「走」400公尺,由於牠攻擊性強,還被科學家戲稱是「魚斯拉」(Fishzilla)

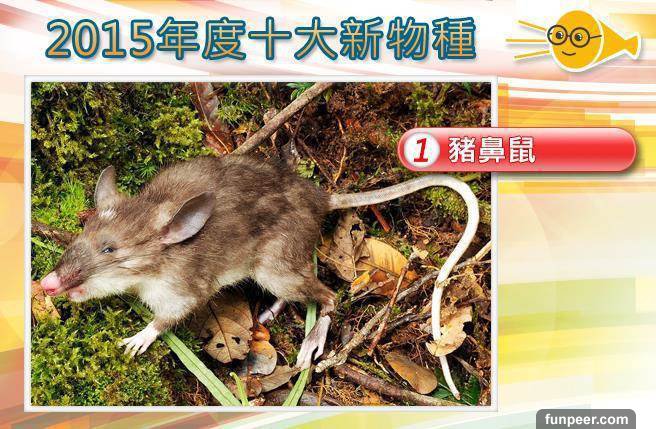

Top 1.豬鼻鼠

在印度尼西亞偏遠地區高山叢林中發現了一種新的哺乳動物「豬鼻鼠」,這種新鼠類長著一個豬鼻子,且豬鼻鼠身上有一些罕見的生物特徵,是科學家之前從未見過的。

豬鼻鼠學名已被命名為「Hyorhinomys Stuempkei」,擁有其它鼠類沒有的「鮮明而獨特的特徵」。其後肢長,有著巨大的耳朵和長長的尖臉以及長密的毛。

豬鼻鼠是在蘇拉威西島被捕海拔1600米的叢林中被發現的,當地布滿苔蘚,氣溫十分潮濕,而且距離最近的村落需步行2個小時。科學家推測它可能「吸食」蚯蚓、甲蟲幼蟲等作為食物。

via:網易

[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

一刻館