只有在極圈才能體驗的極限活動~乘著哈士奇雪橇在冰天雪地裡奔馳!沒想到二哈們也有這麼帥的一天啊XD

哈士奇騎士哈士奇雪橇是壓垮我的最後一根稻草。我中途脫隊,沒有完成整個征途——我選擇逃避人性。一百天的冒險旅程,才剛過了一半,在完全沒有休息日的情況下覺得身體累到透支了。極夜效應,見不到陽光,精神也漸漸變得脆弱。團隊一天二十四小時,除了闔上眼休息,幾乎都在一起,有一種被捆綁的感覺讓我想躲起來。從來沒有如此渴望孤獨,急切地需要一個單獨的空間,我想找一個地方,畫一幅畫來紀念David Bowie*。他逝世後的第二個星期,我依然沒有私人的時間去悼念他。 海塔哈士奇牧場(Hetta Huskies)位於芬蘭的西北邊陲埃農泰基厄(Enontekiö)城鎮,北極圈往北大約300公里的地方。冒險隊從牧場出發,在北極圈範圍內展開200k哈士奇雪橇的長征探索。領隊Pasi是哈士奇牧場的主人,與他的妻子Anna經營著整個牧場。一百八十多隻哈士奇是一個不少的數目,但Pasi的牧場一切管理得井然有序,狗棚打掃得尤其乾淨。這不是表面裝出來的模樣,從每一隻哈士奇對人類的信任程度,直接反映出飼養員對牠們的照顧細微。

哈士奇騎士哈士奇雪橇是壓垮我的最後一根稻草。我中途脫隊,沒有完成整個征途——我選擇逃避人性。一百天的冒險旅程,才剛過了一半,在完全沒有休息日的情況下覺得身體累到透支了。極夜效應,見不到陽光,精神也漸漸變得脆弱。團隊一天二十四小時,除了闔上眼休息,幾乎都在一起,有一種被捆綁的感覺讓我想躲起來。從來沒有如此渴望孤獨,急切地需要一個單獨的空間,我想找一個地方,畫一幅畫來紀念David Bowie*。他逝世後的第二個星期,我依然沒有私人的時間去悼念他。 海塔哈士奇牧場(Hetta Huskies)位於芬蘭的西北邊陲埃農泰基厄(Enontekiö)城鎮,北極圈往北大約300公里的地方。冒險隊從牧場出發,在北極圈範圍內展開200k哈士奇雪橇的長征探索。領隊Pasi是哈士奇牧場的主人,與他的妻子Anna經營著整個牧場。一百八十多隻哈士奇是一個不少的數目,但Pasi的牧場一切管理得井然有序,狗棚打掃得尤其乾淨。這不是表面裝出來的模樣,從每一隻哈士奇對人類的信任程度,直接反映出飼養員對牠們的照顧細微。  (海塔哈士奇牧場。圖片來源:大塊文化提供) 脫隊後,我在牧場幫忙了整整一個星期,體驗到照顧哈士奇的工作繁瑣和複雜。每日起來,清理狗棚、打掃糞便、餵食肉球、照顧病狗。有時為了照顧好生病的狗狗,我不得不親手注射和塗藥。最尷尬的一次,是需要把藥塗在狗受傷的睪丸上,那種軟綿綿的海綿體觸感,至今依然覺得噁心。Pasi的團隊自己制訂出很多程序和規則,有效針對狗隻的訓練,使狗狗的健康狀況和體力得以提升。即使在人手有限的情況下,仍有效地管理好整個牧場的正常營運,並致力推廣退休的哈士奇的回收計畫。哈士奇從出生開始,就在牧場長大,滿一週歲就可以進行訓練。一般的哈士奇牧場為了迅速擴大牧場盈利,會在狗齡的黃金時期,即一至三歲,安排過多而且不合理的跑程,這樣會迅速消耗狗的體能和身體機能,容易出現健康狀況。哈士奇一旦受了傷,或者年滿五歲,為了讓狗場不至於消耗資源影響盈利,牠們就會被迫退休,統統接受安樂死。而海塔牧場的回收計畫,會盡可能善心回收一部分,把被迫退休的狗狗帶回牧場,做出有規律的康復訓練,巧妙地把退休的與年輕的哈士奇一起組隊,在互相帶動的情況下,起了一個平衡作用,使得原本需要接受安樂死的哈士奇,重新投入到雪橇征途;牧場也會幫一部分不能再次投入工作的哈士奇,找到願意飼養的愛心家庭。Pasi認為,每一隻哈士奇都是人類的伙伴,所以每個伙伴都應擁有合理安排的工作與休息時間。我認為Pasi的牧場是全芬蘭最好的。現在,越來越多的牧場也開始效法海塔哈士奇牧場,真是一件令人欣慰的事。

(海塔哈士奇牧場。圖片來源:大塊文化提供) 脫隊後,我在牧場幫忙了整整一個星期,體驗到照顧哈士奇的工作繁瑣和複雜。每日起來,清理狗棚、打掃糞便、餵食肉球、照顧病狗。有時為了照顧好生病的狗狗,我不得不親手注射和塗藥。最尷尬的一次,是需要把藥塗在狗受傷的睪丸上,那種軟綿綿的海綿體觸感,至今依然覺得噁心。Pasi的團隊自己制訂出很多程序和規則,有效針對狗隻的訓練,使狗狗的健康狀況和體力得以提升。即使在人手有限的情況下,仍有效地管理好整個牧場的正常營運,並致力推廣退休的哈士奇的回收計畫。哈士奇從出生開始,就在牧場長大,滿一週歲就可以進行訓練。一般的哈士奇牧場為了迅速擴大牧場盈利,會在狗齡的黃金時期,即一至三歲,安排過多而且不合理的跑程,這樣會迅速消耗狗的體能和身體機能,容易出現健康狀況。哈士奇一旦受了傷,或者年滿五歲,為了讓狗場不至於消耗資源影響盈利,牠們就會被迫退休,統統接受安樂死。而海塔牧場的回收計畫,會盡可能善心回收一部分,把被迫退休的狗狗帶回牧場,做出有規律的康復訓練,巧妙地把退休的與年輕的哈士奇一起組隊,在互相帶動的情況下,起了一個平衡作用,使得原本需要接受安樂死的哈士奇,重新投入到雪橇征途;牧場也會幫一部分不能再次投入工作的哈士奇,找到願意飼養的愛心家庭。Pasi認為,每一隻哈士奇都是人類的伙伴,所以每個伙伴都應擁有合理安排的工作與休息時間。我認為Pasi的牧場是全芬蘭最好的。現在,越來越多的牧場也開始效法海塔哈士奇牧場,真是一件令人欣慰的事。  (在海塔牧場中畜養的其中一隻哈士奇,同時也是作者最喜歡的一隻。圖片來源:大塊文化提供) 其實,我並不是從一開始就放棄征途的。我也曾努力嘗試參與哈士奇雪橇的長征。當時,我的身體比較虛弱,微微發燒。可是我沒如實告訴領隊,因為我始終不想半途而廢。真正讓我放棄的原因,完全是因為無法忍受動物受傷,而無關乎自己的身體不適。當時,Pasi把200K的征途分成四日來進行。冒險隊除了要駕駛雪橇,亦要肩負起照顧哈士奇的責任。我們第一次操控哈士奇雪橇,是在牧場附近的冰川平原,6K很輕鬆就完成。我認出了,那是Fat bike曾經走過的路線。駕馭哈士奇雪橇的感覺,就像穿著溜冰鞋,以站立的姿態在雪地上愉快地推著一台購物車。只是腳的下方,增加了一個可以把車停住的煞車板。每個人都分得一個團隊組合為單位的哈士奇,每個單位由大小不一的五至六隻哈士奇組成。帶頭的哈士奇,擁有天生敏銳的判斷力和服從能力,接在後面左右兩邊成為「翼」的一對哈士奇,是主要的前鋒,拉著整隊哈士奇向前走,其餘的是陪跑,可以稍微頑皮一點。每跑一段,就需要停下來檢查哈士奇的腳部情況,清理腳掌肉之間的積雪,怕哈士奇跑起來時會被結冰所傷。哈士奇聽不懂口號,也看不懂手勢,做任何事情都是連鎖反應。牠們擁有足以抵禦嚴寒的魄力,但擁有不思考的腦袋。看到前方的狗群開始跑,就會拚命想要跟上。所以在挑戰哈士奇雪橇的時候,Pasi嚴厲地教育我們一定要謹遵規矩,按著順序,一隊接一隊地跟著跑,團隊之間必須保持大概10米左右的距離。我的體重比較輕,配了五隻中型哈士奇,但一樣把我拉飛,上坡時根本不用跳下來助力推跑。排在前面的攝影師Mikko因為比較重,明明已經配了六隻強壯的大哈士奇,還是經常看到他跳下來推跑喘著氣。我和Sophie使壞,經常在後面取笑他,「快點。你跑快點!」

(在海塔牧場中畜養的其中一隻哈士奇,同時也是作者最喜歡的一隻。圖片來源:大塊文化提供) 其實,我並不是從一開始就放棄征途的。我也曾努力嘗試參與哈士奇雪橇的長征。當時,我的身體比較虛弱,微微發燒。可是我沒如實告訴領隊,因為我始終不想半途而廢。真正讓我放棄的原因,完全是因為無法忍受動物受傷,而無關乎自己的身體不適。當時,Pasi把200K的征途分成四日來進行。冒險隊除了要駕駛雪橇,亦要肩負起照顧哈士奇的責任。我們第一次操控哈士奇雪橇,是在牧場附近的冰川平原,6K很輕鬆就完成。我認出了,那是Fat bike曾經走過的路線。駕馭哈士奇雪橇的感覺,就像穿著溜冰鞋,以站立的姿態在雪地上愉快地推著一台購物車。只是腳的下方,增加了一個可以把車停住的煞車板。每個人都分得一個團隊組合為單位的哈士奇,每個單位由大小不一的五至六隻哈士奇組成。帶頭的哈士奇,擁有天生敏銳的判斷力和服從能力,接在後面左右兩邊成為「翼」的一對哈士奇,是主要的前鋒,拉著整隊哈士奇向前走,其餘的是陪跑,可以稍微頑皮一點。每跑一段,就需要停下來檢查哈士奇的腳部情況,清理腳掌肉之間的積雪,怕哈士奇跑起來時會被結冰所傷。哈士奇聽不懂口號,也看不懂手勢,做任何事情都是連鎖反應。牠們擁有足以抵禦嚴寒的魄力,但擁有不思考的腦袋。看到前方的狗群開始跑,就會拚命想要跟上。所以在挑戰哈士奇雪橇的時候,Pasi嚴厲地教育我們一定要謹遵規矩,按著順序,一隊接一隊地跟著跑,團隊之間必須保持大概10米左右的距離。我的體重比較輕,配了五隻中型哈士奇,但一樣把我拉飛,上坡時根本不用跳下來助力推跑。排在前面的攝影師Mikko因為比較重,明明已經配了六隻強壯的大哈士奇,還是經常看到他跳下來推跑喘著氣。我和Sophie使壞,經常在後面取笑他,「快點。你跑快點!」  (由哈士奇拉著雪橇準備出發。圖片來源:大塊文化提供) 但是越簡單的事,越無法做好。隔日,挑戰30K的路途,探險隊連同帶隊的飼養員,一共帶了三十七條哈士奇上路。風雪開始擋路,雪塵不安分地籠罩著四周,除了只看到遠方灰色的山丘,我們無法辨認出哪裡才是我們應該前行的雪道。凹凸不平的積雪,使雪橇鏟飛起來,尤其是上下坡的時候,猶如乘坐墜入激流的橡皮艇般在雪地上翻騰。K前後兩次脫手,他的哈士奇隊伍差點走丟了,連一向穩妥的Yuichi也連人帶狗一起翻車,被拖了一段路才停下來。Pasi駕駛著雪摩托為我們護航,根本忙不過來營救。我是一直不敢放鬆,始終捉緊了雪橇的手柄,卻在下坡時來不及煞車,雪橇撞上了石頭,我狠摔了一跤跌趴在地,哈士奇正猛力拉車狂跑,出於自然反應我單手抓住了一邊的雪橇車腳,另外一隻手想按煞車,卻什麼都抓不住,想放手又發現身上被安全繩纏著。就這樣拖了幾十米,吃了幾口雪,快暈過去,才被前排的Mikko制止了這場鬧劇。我整個人坐在地上,根本不願意繼續,想找一棵茂盛的樹,自己一個人躲起來哭一哭。當晚到達營地,天已漆黑,連續六個小時的征途,保持站立的姿勢,行走在顛簸的雪道上,所以腰骨極疲累又痠痛——可是還不能休息。我們得先照顧好每一隻哈士奇,把牠們每隻都分別用鐵鏈捆綁分類,幫短毛的哈士奇穿上保暖的背心,鋪上暖腳的稻草及餵食,再逐一檢查自己隊伍裡每隻狗的情況。 我順著頭燈光源一看,突然發現自己滿手鮮血,血是來自隊伍裡作為「翼」的一對哈士奇。搞不清是什麼時候開始流血的,應該是打架受傷。其中一隻耳朵撕裂缺了一塊肉,另外一隻腳上沾滿了鮮血,踩在地上留了一攤艷紅。我心裡突然很自責,抱著牠們兩隻一直流淚,為什麼沒能及早發現阻止,是不是因為我讓牠們受傷的呢?把受傷的哈士奇放進營地棚屋照顧,還好傷勢不如想像中嚴重,幫牠們清理過後都主動圍過來撒嬌。我開始明白為什麼Pasi把哈士奇形容成伙伴,伙伴的意義是相互,而不是單方面的。在雪地上,牠們是我的守護,是我得以前進的工具;在生活上,牠們需要我的照顧!

(由哈士奇拉著雪橇準備出發。圖片來源:大塊文化提供) 但是越簡單的事,越無法做好。隔日,挑戰30K的路途,探險隊連同帶隊的飼養員,一共帶了三十七條哈士奇上路。風雪開始擋路,雪塵不安分地籠罩著四周,除了只看到遠方灰色的山丘,我們無法辨認出哪裡才是我們應該前行的雪道。凹凸不平的積雪,使雪橇鏟飛起來,尤其是上下坡的時候,猶如乘坐墜入激流的橡皮艇般在雪地上翻騰。K前後兩次脫手,他的哈士奇隊伍差點走丟了,連一向穩妥的Yuichi也連人帶狗一起翻車,被拖了一段路才停下來。Pasi駕駛著雪摩托為我們護航,根本忙不過來營救。我是一直不敢放鬆,始終捉緊了雪橇的手柄,卻在下坡時來不及煞車,雪橇撞上了石頭,我狠摔了一跤跌趴在地,哈士奇正猛力拉車狂跑,出於自然反應我單手抓住了一邊的雪橇車腳,另外一隻手想按煞車,卻什麼都抓不住,想放手又發現身上被安全繩纏著。就這樣拖了幾十米,吃了幾口雪,快暈過去,才被前排的Mikko制止了這場鬧劇。我整個人坐在地上,根本不願意繼續,想找一棵茂盛的樹,自己一個人躲起來哭一哭。當晚到達營地,天已漆黑,連續六個小時的征途,保持站立的姿勢,行走在顛簸的雪道上,所以腰骨極疲累又痠痛——可是還不能休息。我們得先照顧好每一隻哈士奇,把牠們每隻都分別用鐵鏈捆綁分類,幫短毛的哈士奇穿上保暖的背心,鋪上暖腳的稻草及餵食,再逐一檢查自己隊伍裡每隻狗的情況。 我順著頭燈光源一看,突然發現自己滿手鮮血,血是來自隊伍裡作為「翼」的一對哈士奇。搞不清是什麼時候開始流血的,應該是打架受傷。其中一隻耳朵撕裂缺了一塊肉,另外一隻腳上沾滿了鮮血,踩在地上留了一攤艷紅。我心裡突然很自責,抱著牠們兩隻一直流淚,為什麼沒能及早發現阻止,是不是因為我讓牠們受傷的呢?把受傷的哈士奇放進營地棚屋照顧,還好傷勢不如想像中嚴重,幫牠們清理過後都主動圍過來撒嬌。我開始明白為什麼Pasi把哈士奇形容成伙伴,伙伴的意義是相互,而不是單方面的。在雪地上,牠們是我的守護,是我得以前進的工具;在生活上,牠們需要我的照顧!  (傳統的哈士奇雪橇。圖片來源:大塊文化提供) 卸下裝備,我才開始仔細看清楚自己的臉,分不清楚是淚水、鼻涕還是雪,一臉滄桑。晚上,我和Sophie及Mikko住在樓上,其餘三名男隊員和女飼養員睡在樓下。其實也沒有所謂的床,只不過是墊子上再鋪一個睡袋而已,不過只要是有屋簷有牆的房子,不用再睡帳篷,便已經是很大的幸福。半夜,聽到K在樓下半開玩笑地議論著「Mikko真幸福,同時和兩個女孩子一起『睡』」。如果是平時,我已跑下樓和K計較,但現在我在睡袋,還能聞到衣服上的血腥味,頭隱隱作疼,發燒加重了。我只想蜷縮著自己,把頭更深地埋在睡袋裡。我萌生了退出這趟征途的念頭:我覺得自己正在傷害牠們,我沒辦法繼續了。我和Sophie一大早起來,幫女飼養員回收稻草,解除哈士奇的背心,為新的一日做準備。我看著白濛濛的雪把哈士奇的身軀完全覆蓋,即使我明知道哈士奇是北極耐寒的動物,心裡依然覺得難受。和Pasi商量,如果我繼續堅持接下來的征途,恐怕身體狀況會連累團隊和哈士奇隊伍。更何況下一個營地是在杳無人煙,連雪地摩托車都無法進入的自然保護區內的一個馴鹿牧場。假如我真的發起了高燒,既無法操控哈士奇,也沒有任何駕駛工具可以營救。整段談話過程,我沒有看著Pasi雙眼,他出奇地答應了我的請求,甚至沒有責怪我的懦弱。沿路來,我和領隊的關係最有默契,他應該早就看穿,其實是因為我的個性,容易把事情想得太嚴重,面對現實的殘酷時,總想逃避。

(傳統的哈士奇雪橇。圖片來源:大塊文化提供) 卸下裝備,我才開始仔細看清楚自己的臉,分不清楚是淚水、鼻涕還是雪,一臉滄桑。晚上,我和Sophie及Mikko住在樓上,其餘三名男隊員和女飼養員睡在樓下。其實也沒有所謂的床,只不過是墊子上再鋪一個睡袋而已,不過只要是有屋簷有牆的房子,不用再睡帳篷,便已經是很大的幸福。半夜,聽到K在樓下半開玩笑地議論著「Mikko真幸福,同時和兩個女孩子一起『睡』」。如果是平時,我已跑下樓和K計較,但現在我在睡袋,還能聞到衣服上的血腥味,頭隱隱作疼,發燒加重了。我只想蜷縮著自己,把頭更深地埋在睡袋裡。我萌生了退出這趟征途的念頭:我覺得自己正在傷害牠們,我沒辦法繼續了。我和Sophie一大早起來,幫女飼養員回收稻草,解除哈士奇的背心,為新的一日做準備。我看著白濛濛的雪把哈士奇的身軀完全覆蓋,即使我明知道哈士奇是北極耐寒的動物,心裡依然覺得難受。和Pasi商量,如果我繼續堅持接下來的征途,恐怕身體狀況會連累團隊和哈士奇隊伍。更何況下一個營地是在杳無人煙,連雪地摩托車都無法進入的自然保護區內的一個馴鹿牧場。假如我真的發起了高燒,既無法操控哈士奇,也沒有任何駕駛工具可以營救。整段談話過程,我沒有看著Pasi雙眼,他出奇地答應了我的請求,甚至沒有責怪我的懦弱。沿路來,我和領隊的關係最有默契,他應該早就看穿,其實是因為我的個性,容易把事情想得太嚴重,面對現實的殘酷時,總想逃避。  (在冰天雪地中蜷曲著身體休息的哈士奇。圖片來源:大塊文化提供) 後來我被接送回牧場,住在海塔的小鎮。晚上,我獨自散步到教堂祈禱。我覺得我心裡一直愧疚很多事情,但不知道真正糾纏的那個結在哪裡,也不懂為什麼解不開。就在我禱告的時候,天空突然綻現了一道我從未見過色彩如此強烈的雲霞。當時,我很疑惑,到底,天父,你要告訴我的是什麼?一年後,我在一次教堂聚會中聽牧師解釋聖經〈詩篇〉第二十三章第四節:「我雖然行過死蔭的幽谷,也不怕遭害,因為你與我同在;你的杖、你的竿,都安慰我。」才明白「杖」和「竿」除了有保護,亦具管教的意思。過去的日子生活無憂,使我懶惰,滿足於當時「藝術家」的地位,且過分自信,覺得自己無所不能。現在看清自己的軟弱,其實是很痛的一件事,就像親手挖走了自己身上的一塊肉。但,患難不會一直停留;它只是一個過客。它只是讓你變成一個better person的開端。

(在冰天雪地中蜷曲著身體休息的哈士奇。圖片來源:大塊文化提供) 後來我被接送回牧場,住在海塔的小鎮。晚上,我獨自散步到教堂祈禱。我覺得我心裡一直愧疚很多事情,但不知道真正糾纏的那個結在哪裡,也不懂為什麼解不開。就在我禱告的時候,天空突然綻現了一道我從未見過色彩如此強烈的雲霞。當時,我很疑惑,到底,天父,你要告訴我的是什麼?一年後,我在一次教堂聚會中聽牧師解釋聖經〈詩篇〉第二十三章第四節:「我雖然行過死蔭的幽谷,也不怕遭害,因為你與我同在;你的杖、你的竿,都安慰我。」才明白「杖」和「竿」除了有保護,亦具管教的意思。過去的日子生活無憂,使我懶惰,滿足於當時「藝術家」的地位,且過分自信,覺得自己無所不能。現在看清自己的軟弱,其實是很痛的一件事,就像親手挖走了自己身上的一塊肉。但,患難不會一直停留;它只是一個過客。它只是讓你變成一個better person的開端。  (作者禱告時出現的一抹色彩強烈的雲霞。圖片來源:大塊文化提供) *David Bowie(大衛·鮑伊):英國著名搖滾音樂家、詞曲創作人、唱片製作人和演員,他協助推倒了柏林圍牆並長期關注中國人權問題。於2016年1月10日逝世。

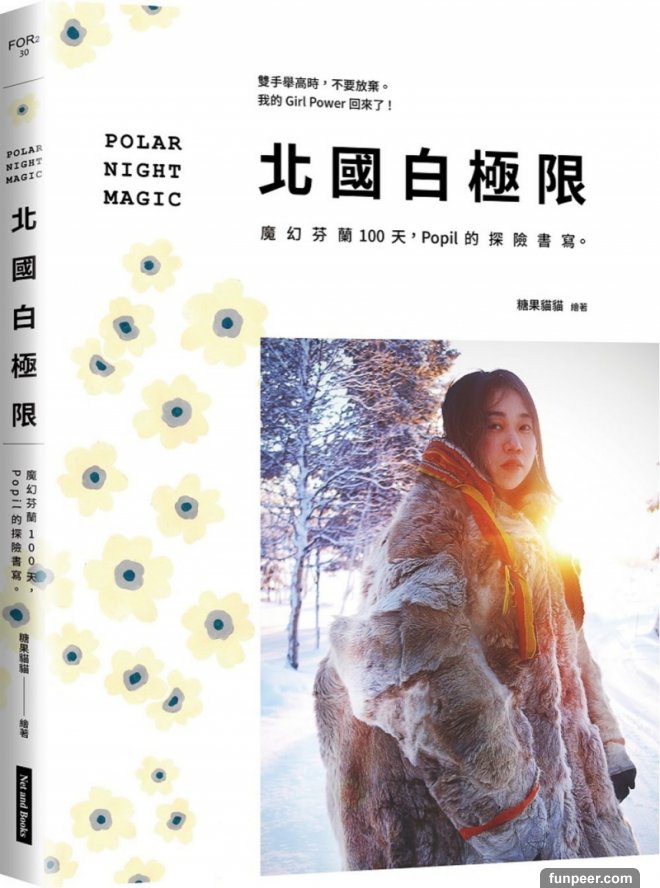

(作者禱告時出現的一抹色彩強烈的雲霞。圖片來源:大塊文化提供) *David Bowie(大衛·鮑伊):英國著名搖滾音樂家、詞曲創作人、唱片製作人和演員,他協助推倒了柏林圍牆並長期關注中國人權問題。於2016年1月10日逝世。  本文摘自大塊文化《北國白極限-魔幻芬蘭100天》【更多訊息請上《大塊文化》官網;《大塊文化》粉絲團。本文由大塊文化提供,未經授權,請勿轉載】

本文摘自大塊文化《北國白極限-魔幻芬蘭100天》【更多訊息請上《大塊文化》官網;《大塊文化》粉絲團。本文由大塊文化提供,未經授權,請勿轉載】[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

萌狗狗