把護照燒掉的旅人

告別蘇西他們之後的第二天,我打算停止遊蕩,開始準備回程。 我順着腦海中的地圖走向北方,印象中那邊似乎有一條高速公路。然而走着走着,原本廣場的石板路,變成了住宅區的柏油路,再從柏油路漸漸變成了黃土小徑。再走着走着,我發現自己已經跑到森林裏頭了。 再往前走了十多分鐘,我終於看到高速公路了,然而我卻後悔了——高速公路就在百來公尺遠的前方,但是中間卻隔了巨大的懸崖和河谷,根本沒辦法過去。最好笑的是,轉頭一看才發現,我早就已經走到野草叢生的草地上頭,根本看不出來時路徑了。 「我會不會來到克羅地亞的第三個禮拜,在一個不知名的森林裏面迷路,然後漸漸老去……」腦海中浮現了這個愚蠢的悲觀念頭。 接着,我看到了一個更令我吃驚的畫面。在不遠的樹幹後面,走出一個只穿着褲子、手上拿着襯衫的半裸老伯伯,我們倆互看了三秒,他緩緩將襯衫披上身,然後就直接從我身邊走過去了! 我看到他都快嚇死了,他在森林裏面看到一個迷路的臺灣人,竟然可以這麼好整以暇的穿衣服。 「這傢伙該不會剛剛在河谷裡頭洗澡吧……」我心想。 他往前走了十幾公尺,轉頭看到我呆在原地,便向我揮了揮手,然後拋下一句話:「里耶卡(Rijeka)。」後繼續走他的路,我瞬間感動到快哭出來,馬上跟上前去。十分鐘後,我們走出森林,回到了住宅區,老伯伯又向我揮了揮手,叫我繼續往前走。 然後他又走回去森林,我整個被弄胡塗了! 當我還在混亂著整理剛才發生的事情,一邊走路一邊思考時,突然被前方的一個背包客吸引住——前面那個爆炸頭,竟然光着腳在正午的柏油路上大搖大擺走着! 「你腳不會痛嗎?」我跟上前去詢問這個赤着腳、輕快走着的爆炸頭,他看起來就不像克羅地亞人。 「跟柏油路比起來,走在充滿樹枝的森林裏頭才是真的痛。」爆炸頭很親切的用英文對我這個突然出現的陌生人說。 「那為什麼不穿鞋子?」我又問,我也覺得自己這樣問很奇怪,但我相信絕對有無數個人問過他類似的問題。 「赤腳走路,才能夠跟大地接觸,我想要感受這個地球,就算是痛,那也是真實的。」他停下腳步,正視着我。 「但我還是有鞋子。」他拍拍背包後的拖鞋:「遇到熊的時候,我可能會需要跑快一點。」 我覺得我好像遇到一個蘇格拉底,跟他的對話中到處充滿哲學味。而且,我們還真的一起走到了加油站……旁邊的公園。 東尼來自秘魯,一個月前來到了克羅地亞,這傢伙身上什麼都沒有,連錢跟護照都沒有。他身上的東西都是前兩天有人硬塞給他的,包括他身上的背包還有外套。他曾經想把那些東西丟在森林裏,結果卻在迷路兩天後又遇到了那個背包,於是,他便不再執著要把它們丟掉了。 下飛機後沒幾天,他就將身上的錢跟行李全都送給別人,然後四處流浪。通常,他都待在森林裏面,到處摘水果維生。 「然後上個禮拜,我把護照也燒掉了。」東尼看到我驚訝的表情,接着繼續解釋:「因為護照不能代表我啊!我不能接受當我在機場的時候,那些海關竟然要看到我的護照,才願意把我當作是個人。」 他說他相信人是不應該有任何區隔的,無論是性別、膚色、長相甚至是國家。我聽過無數人說過類似的想法,但從未看到有人真的因此拒絕使用護照的。 「那你要怎麼去其他國家?」我問。 「很簡單啊!如果你走馬路或是高速公路,一定會在邊界遇到警察,但其實沒有馬路的地方,基本上就不會有人,像是森林。」說完東尼從口袋裡拿出幾顆李子請我吃。 「那大西洋怎麼辦?你要回祕魯吧?」我拿起李子,想像他在爬樹躲熊的時候,順手摘了幾顆下來。 「我可以去跟輪船的船長或水手談,總會有人願意讓我上船的,然後我會在登陸之前跳到海裡,自己游過去囉!」東尼心平氣和的講述他荒謬至極的計畫。 我們在公園的長椅上,分享著彼此身上僅有的食物:我背包裡的巧克力,以及他從森林裏頭摘來的李子。 一路上,他遇到很多人想要幫他,但他就很怕遇到有人要給他錢。他可以接受別人載他一程、邀請他去睡沙發或是跟他分享食物,但是他不願意別人買車票給他、請他住旅館或是特地買食物給他。那是我第一次接觸到最極端的Freegan,即便我是在事後跟莉亞提到時,才終於學到了這個名詞。 我只跟他相處短短半個小時,但和他的對話,卻讓我足足思考了好幾天。 跟這個相處不到一個小時的狂人擁抱道別後,我找到了主要幹道,搭上了便車,一路回到首都薩格勒布,下車前才發現,載我的那個車主,竟然是我們學校的教授。回到了沙發主家,正式結束這個雖然只有短短幾天,但對我人生價值觀影響重大的小旅行。

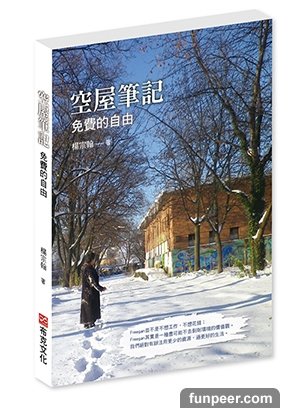

本文摘自布克文化《空屋筆記》

[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

快樂生活一點通