還記得以前常演鄉土劇的「星卉」嗎?因為走不出『這種』傷痛她選擇消失匿跡演藝圈!現在的他竟然過著這樣的生活...

那一年中她自責感太重,以致心情難以調適,所以暫時無法出來工作,大家才明白了她消失的原因,原來是因為前年她親手…看到了媒體關心的報導後,星卉也留下了這樣的留言: 「大家好嗎? ㄧ年多了 ㄧ直很想念大家⋯ 看到大家不放棄的支持我、關心我 甚至一直在等我復出拍戲 心中感慨萬千⋯其實一直很想告訴大家我自己的心情 但是往往寫了幾個字卻又放棄 或許因為近鄉情怯 離開了自己曾經最熟悉 但現在卻又陌生的環境 我實在不知該如何表達 我最真切的心情 或許一言難盡吧⋯離開這麼長的一段時間 確實是我自己的選擇! 因為我相信時間能夠沖淡傷痛 也唯有如此 才能夠讓我自己重新找到動力⋯我相信我最愛的阿嬤 也會感到欣慰 因為在她心目中最堅強、永不被打敗的孫女、終於學會放下⋯也很感謝你們對我的不離不棄 再給我些許調適的時間 我會回來的!也感謝凱棋的星光卉影 把現在重播的家和萬事興 有我的片段 再次放上網、讓大家再次回味 我人生中最帥氣的ㄧ面~對於一直支持我 卻遲遲等不到我消息的大家 在此深表抱歉⋯ 也但願你們能會體諒⋯」

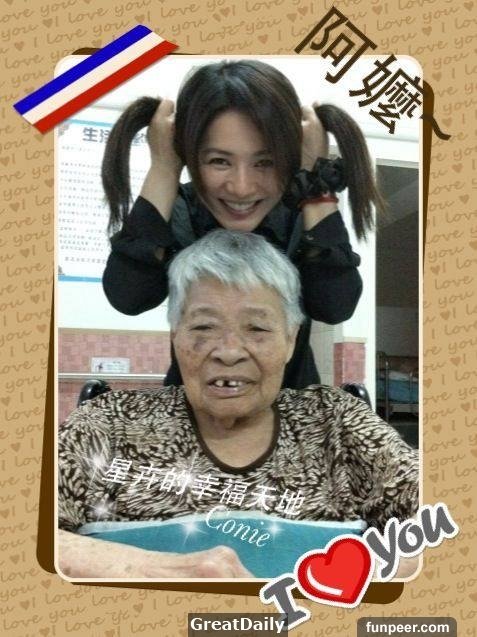

「大家好嗎? ㄧ年多了 ㄧ直很想念大家⋯ 看到大家不放棄的支持我、關心我 甚至一直在等我復出拍戲 心中感慨萬千⋯其實一直很想告訴大家我自己的心情 但是往往寫了幾個字卻又放棄 或許因為近鄉情怯 離開了自己曾經最熟悉 但現在卻又陌生的環境 我實在不知該如何表達 我最真切的心情 或許一言難盡吧⋯離開這麼長的一段時間 確實是我自己的選擇! 因為我相信時間能夠沖淡傷痛 也唯有如此 才能夠讓我自己重新找到動力⋯我相信我最愛的阿嬤 也會感到欣慰 因為在她心目中最堅強、永不被打敗的孫女、終於學會放下⋯也很感謝你們對我的不離不棄 再給我些許調適的時間 我會回來的!也感謝凱棋的星光卉影 把現在重播的家和萬事興 有我的片段 再次放上網、讓大家再次回味 我人生中最帥氣的ㄧ面~對於一直支持我 卻遲遲等不到我消息的大家 在此深表抱歉⋯ 也但願你們能會體諒⋯」 阿嬤還在世時,她感性地這樣說:因為阿嬤、才有今天的我~我只希望阿嬤能身體健康、長命百歲、我會更努力的~

阿嬤還在世時,她感性地這樣說:因為阿嬤、才有今天的我~我只希望阿嬤能身體健康、長命百歲、我會更努力的~  阿嬤剛辭世時她曾這樣留言:説了再見、 卻是等待下輩子的再相逢! 我最愛的奶奶、 門雖關上了、 但裡面的燭火會永遠不滅! 謝謝您帶給我的一切! 我愛您!

阿嬤剛辭世時她曾這樣留言:説了再見、 卻是等待下輩子的再相逢! 我最愛的奶奶、 門雖關上了、 但裡面的燭火會永遠不滅! 謝謝您帶給我的一切! 我愛您! 看到了媒體關心的報導後,星卉也留下了這樣的留言:午夜夢迴的心裡話 意外上了新聞⋯ 看到這麼多給我鼓勵和加油的朋友們 心中的感動、自然不在話下⋯ 謝謝你們大家的關心與祝福 也謝謝這兩報的記者 讓我有機會 與這麼多人 分享我對奶奶的愛⋯至於復出 因為經紀約和電視台的合約 早已到期 這段期間非常感謝他們的體諒 給我空間和時間來沉澱心情⋯對於自己未來進一步的規劃 尚無確切的想法 但我會好好思考的⋯再次感謝大家給我的溫暖 我會努力讓自己很好的~希望她能早日走出喪親痛!讓我們重新看到她出現螢光幕前!失去親人真的很痛,星卉加油!請在這裡留言鼓勵她!小編已經將此篇文章轉貼給星卉看了!相信她會看到您們的關心的!二年沒看到她了…希望她能早日重回螢光幕前!!女兒被嬰兒猝死症奪取生命的六個月後,瑪麗(Mary)找到了我。那時,她已經聘請並解僱了兩名心理醫師,她努力想要從悲傷中恢復過來。 瑪麗是成功的會計師,充滿鬥志,很少被悲傷壓垮。她也非常清楚所謂的悲傷的各個階段:否認、憤怒、協商、沮喪和接受。對於她和我們文化中的許多其他人來說,那意味著悲傷是暫時的,在一定程度上也是可以預測的,即使是她的生命承受了如此巨大的損失。她期待著能放下痛苦,繼續自己的生活。從表面上看,這些她都已經做到了。她戴著一張精心構造的面具來面對世界,掩飾的效果相當不錯。她似乎就是許多人所說的「很堅強」的典範,意思是雖然經歷了打擊,但看起來已經不再悲傷。在女兒夭折的幾天之後,她就回來繼續工作,言行舉止基本上和以前一樣。她在生活中的真實情況並非如此。寶寶去世的六個月之後,她仍然處於深深的絕望之中。為了在同事、朋友和家人面前表現得更堅強,她已經疲憊不堪。就像多數情況一樣,她已經察覺自己「陷入」了難以擺脫的悲傷,認為頑固的抑鬱正在阻止自己實現接受和解脫。她想,自己是不是還處在否認的階段。她還琢磨,自己是否合理地發洩了憤怒。但最重要的是,她知道自己抑鬱了,一位精神科醫生給她開了抗抑鬱藥。她想讓我幫她治療的,也是抑鬱。 倘若是在我行醫的初期,我會把所有精力放在她的抑鬱症上。她有家族病史嗎?她以前抑鬱過嗎?那些藥管用嗎?她有哪些具體症狀?瞭解這些問題的答案可能會解釋她的狀況。或者,我會評估她經歷的悲傷的每一個階段,就像她所做的那樣,找出哪個階段還沒有完成。不過,當瑪麗前來就診時,我已經不那麼做了。那時距離我自己遭受同樣的打擊,已經過去10年了。我的第一個孩子不到1歲就去世了。也是出於這個原因,瑪麗找到了我。在我們的第一次治療中,我把瑪麗的抑鬱放在了一邊。讓她對我講講她女兒的事,而不是描述自己悲傷的症狀。儘管一開始她有些抗拒,最終還是講了起來。就像瑪麗人生中的其他許多事項一樣,這個被取名史蒂芬妮(Stephanie)的寶寶也是按計畫降生的。瑪麗懷上她非常開心,對這個女兒有很多美好的期盼。順產後的頭三個月,瑪麗待在家裡照顧史蒂芬妮。重返工作很痛苦,瑪麗把帶孩子的事安排得很好,努力平衡著母親的角色和繁忙的工作。 然後,瑪麗給我講述了那個星期六,當她回到家想要看看正在睡覺的女兒時,卻發現史蒂芬妮沒有任何氣息。她開始做心肺復甦,丈夫撥打了911。她和丈夫試圖挽救孩子的時候,做到了異乎尋常的專注。然後,這個習慣了把所有事情納入掌控之中的女子,不得不把女兒交給了急救人員。丈夫開車帶著她,跟隨救護車駛向了醫院。她詳細地描述了等候室的樣子,甚至包括桌椅顏色這樣的細節。當醫院牧師和醫生一起走進來時,她意識到自己的孩子已經不在了。她和丈夫被帶到了一個房間,最後一次把女兒抱在懷裡。講到這裡,她終於哭了出來,而且一發不可收拾。她似乎對這種排山倒海的情緒感到不可思議。這是孩子去世以來,她第一次以這種方式宣洩悲傷。她說,她從來沒有這樣完整地講述過女兒從孕育到去世的過程。「我這是怎麼了?」她哭著問。「都已經過去將近七個月了。」我非常輕柔地,用簡單的非醫學詞彙告訴瑪麗,她沒事。她既沒有抑鬱,也沒有陷入悲傷無法自拔,更沒有做錯什麼。她只是非常傷心,內心被悲傷填滿,不是因為她承受悲傷的方式有什麼不對。她的悲傷之深,只不過是因為她愛女兒之切。 她聽到這裡時,轉變發生了。她仍然在哭泣,但面部的肌肉鬆弛了。我看到她壓抑了數月的情緒釋放了出來。在這之前,她用大部分精力想要弄清楚自己為什麼無法擺脫悲傷。她把自己的感受埋在心裡,發誓要堅強起來,因為人理當如此。現在,在我的辦公室裡,悲傷的各個階段、自我診斷,以及社會的期待都不重要了。她可以自由地屈服於悲傷。她和幼小的女兒之間那段深刻的聯繫被重新點燃。她所承受的打擊成了她的一段故事,一個可以講述和珍藏的故事,而不是一段努力想要遺忘的苦痛經歷。 文章未完,點擊這裡閱讀全文! 來源:life.tw

看到了媒體關心的報導後,星卉也留下了這樣的留言:午夜夢迴的心裡話 意外上了新聞⋯ 看到這麼多給我鼓勵和加油的朋友們 心中的感動、自然不在話下⋯ 謝謝你們大家的關心與祝福 也謝謝這兩報的記者 讓我有機會 與這麼多人 分享我對奶奶的愛⋯至於復出 因為經紀約和電視台的合約 早已到期 這段期間非常感謝他們的體諒 給我空間和時間來沉澱心情⋯對於自己未來進一步的規劃 尚無確切的想法 但我會好好思考的⋯再次感謝大家給我的溫暖 我會努力讓自己很好的~希望她能早日走出喪親痛!讓我們重新看到她出現螢光幕前!失去親人真的很痛,星卉加油!請在這裡留言鼓勵她!小編已經將此篇文章轉貼給星卉看了!相信她會看到您們的關心的!二年沒看到她了…希望她能早日重回螢光幕前!!女兒被嬰兒猝死症奪取生命的六個月後,瑪麗(Mary)找到了我。那時,她已經聘請並解僱了兩名心理醫師,她努力想要從悲傷中恢復過來。 瑪麗是成功的會計師,充滿鬥志,很少被悲傷壓垮。她也非常清楚所謂的悲傷的各個階段:否認、憤怒、協商、沮喪和接受。對於她和我們文化中的許多其他人來說,那意味著悲傷是暫時的,在一定程度上也是可以預測的,即使是她的生命承受了如此巨大的損失。她期待著能放下痛苦,繼續自己的生活。從表面上看,這些她都已經做到了。她戴著一張精心構造的面具來面對世界,掩飾的效果相當不錯。她似乎就是許多人所說的「很堅強」的典範,意思是雖然經歷了打擊,但看起來已經不再悲傷。在女兒夭折的幾天之後,她就回來繼續工作,言行舉止基本上和以前一樣。她在生活中的真實情況並非如此。寶寶去世的六個月之後,她仍然處於深深的絕望之中。為了在同事、朋友和家人面前表現得更堅強,她已經疲憊不堪。就像多數情況一樣,她已經察覺自己「陷入」了難以擺脫的悲傷,認為頑固的抑鬱正在阻止自己實現接受和解脫。她想,自己是不是還處在否認的階段。她還琢磨,自己是否合理地發洩了憤怒。但最重要的是,她知道自己抑鬱了,一位精神科醫生給她開了抗抑鬱藥。她想讓我幫她治療的,也是抑鬱。 倘若是在我行醫的初期,我會把所有精力放在她的抑鬱症上。她有家族病史嗎?她以前抑鬱過嗎?那些藥管用嗎?她有哪些具體症狀?瞭解這些問題的答案可能會解釋她的狀況。或者,我會評估她經歷的悲傷的每一個階段,就像她所做的那樣,找出哪個階段還沒有完成。不過,當瑪麗前來就診時,我已經不那麼做了。那時距離我自己遭受同樣的打擊,已經過去10年了。我的第一個孩子不到1歲就去世了。也是出於這個原因,瑪麗找到了我。在我們的第一次治療中,我把瑪麗的抑鬱放在了一邊。讓她對我講講她女兒的事,而不是描述自己悲傷的症狀。儘管一開始她有些抗拒,最終還是講了起來。就像瑪麗人生中的其他許多事項一樣,這個被取名史蒂芬妮(Stephanie)的寶寶也是按計畫降生的。瑪麗懷上她非常開心,對這個女兒有很多美好的期盼。順產後的頭三個月,瑪麗待在家裡照顧史蒂芬妮。重返工作很痛苦,瑪麗把帶孩子的事安排得很好,努力平衡著母親的角色和繁忙的工作。 然後,瑪麗給我講述了那個星期六,當她回到家想要看看正在睡覺的女兒時,卻發現史蒂芬妮沒有任何氣息。她開始做心肺復甦,丈夫撥打了911。她和丈夫試圖挽救孩子的時候,做到了異乎尋常的專注。然後,這個習慣了把所有事情納入掌控之中的女子,不得不把女兒交給了急救人員。丈夫開車帶著她,跟隨救護車駛向了醫院。她詳細地描述了等候室的樣子,甚至包括桌椅顏色這樣的細節。當醫院牧師和醫生一起走進來時,她意識到自己的孩子已經不在了。她和丈夫被帶到了一個房間,最後一次把女兒抱在懷裡。講到這裡,她終於哭了出來,而且一發不可收拾。她似乎對這種排山倒海的情緒感到不可思議。這是孩子去世以來,她第一次以這種方式宣洩悲傷。她說,她從來沒有這樣完整地講述過女兒從孕育到去世的過程。「我這是怎麼了?」她哭著問。「都已經過去將近七個月了。」我非常輕柔地,用簡單的非醫學詞彙告訴瑪麗,她沒事。她既沒有抑鬱,也沒有陷入悲傷無法自拔,更沒有做錯什麼。她只是非常傷心,內心被悲傷填滿,不是因為她承受悲傷的方式有什麼不對。她的悲傷之深,只不過是因為她愛女兒之切。 她聽到這裡時,轉變發生了。她仍然在哭泣,但面部的肌肉鬆弛了。我看到她壓抑了數月的情緒釋放了出來。在這之前,她用大部分精力想要弄清楚自己為什麼無法擺脫悲傷。她把自己的感受埋在心裡,發誓要堅強起來,因為人理當如此。現在,在我的辦公室裡,悲傷的各個階段、自我診斷,以及社會的期待都不重要了。她可以自由地屈服於悲傷。她和幼小的女兒之間那段深刻的聯繫被重新點燃。她所承受的打擊成了她的一段故事,一個可以講述和珍藏的故事,而不是一段努力想要遺忘的苦痛經歷。 文章未完,點擊這裡閱讀全文! 來源:life.tw[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

娛樂膠報